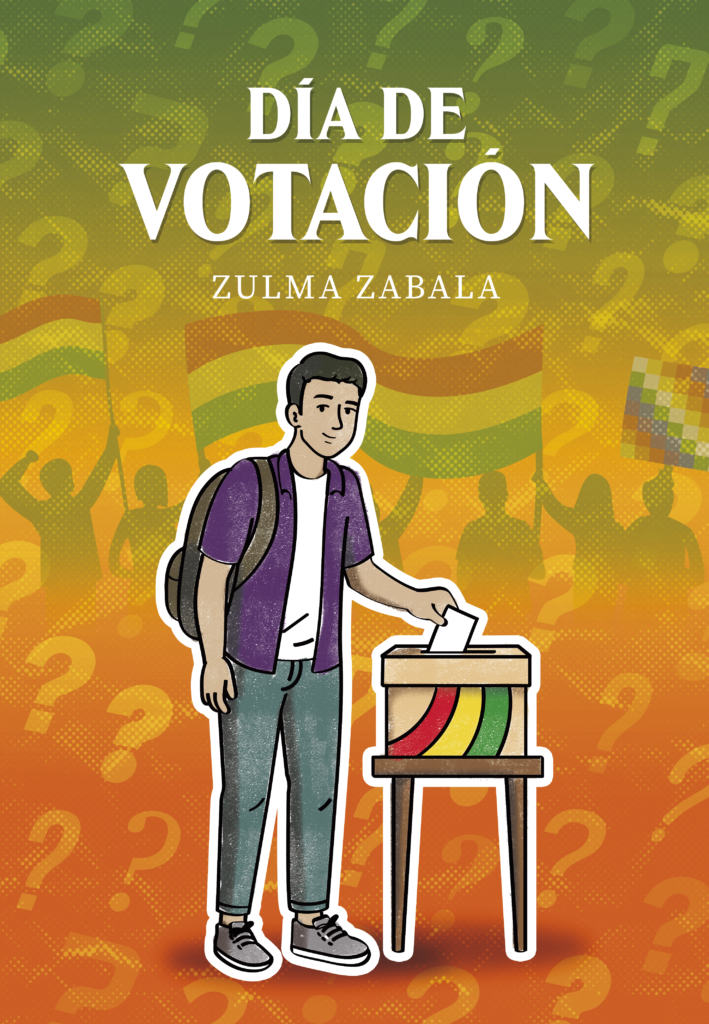

Día de votación

Hoy es un día especial, único, y estoy emocionado, aunque también un poco asustado. ¡Por primera vez voy a votar! Es mi primer voto en una elección presidencial. Esta experiencia me llena de una emoción distinta: un cosquilleo entre responsabilidad y orgullo que no logro disimular.

Voy a votar para elegir al primer servidor público. Me gustan esas palabras, primer servidor público. Transmiten vocación de servicio. Suenan nobles, aunque a veces parezca una ironía, porque no siempre quienes ocupan ese puesto lo entienden de esa forma.

Camino hacia el colegio en el que me corresponde sufragar con una calma fingida. Solo yo sé lo nervioso que estoy. Las palmas me sudan y el corazón me late más rápido.

Intento convencerme de que es un día como cualquier otro, pero la verdad es que mi mente es un torbellino de preguntas: ¿Y si me equivoco? ¿Cuál será el protocolo? ¿Y si alguien se da cuenta de que no tengo ni idea de lo que hago?

—Es normal —me digo—. Después de todo, es mi primera vez.

El colegio está a unas cuatro cuadras de mi casa, así que aprovecho la caminata para despejar mi mente. El día está soleado, pero hay una ligera brisa que alivia el calor de la jornada. Las calles están extrañamente tranquilas, sin autos; solo personas caminando. Algunas llevan el ceño fruncido, otras esbozan sonrisas de entusiasmo.

Es el típico ambiente de una jornada electoral. Los aromas de los puestos de comida invaden el aire en las calles cercanas al colegio, mientras los niños corren por las aceras y los vecinos conversan animadamente en las esquinas o buscan sombra bajo los árboles.

En casa, mis padres se quedaron planificando el almuerzo, como si fuera un día más. Tal vez intentan no darle demasiada importancia, para no aumentar mis nervios.

—Es solo un voto, Héctor —dijo mi padre, como si eso quitara el peso que siento.

Pero para mí esto es más que un simple voto: es mi primera acción como ciudadano, un paso que define mi lugar en el país.

El colegio habilitado como recinto electoral es un edificio de ladrillo desgastado, con un portón de dos hojas de metal negro, que cruje cada vez que alguien lo empuja o se apoya en él.

Me detengo frente al tablón de información y repaso las listas, buscando mi mesa de votación. La emoción y el nerviosismo se acumulan en mi pecho como una ola contenida. Deslizo la mirada hasta encontrar mi apellido y respiro hondo.

Me ubico en la fila, rodeado de rostros que reflejan cansancio y hastío. Intento calmar la inquietud con una exhalación lenta.

—Ahora sí, Héctor, es el momento —me digo mientras avanzo lentamente.

Observo el colegio. A pesar de estar en mi zona, nunca antes lo había notado realmente. Es un edificio pequeño cercado con rejas de metal negro, con un patio que también funciona como cancha de fútbol.

Puedo imaginar a los niños corriendo por aquí en un día cualquiera. Me fijo en los detalles: las paredes despintadas, los pequeños murales infantiles que decoran los pasillos, las filas de pupitres viejos apilados en una esquina del patio. Todo parece modesto, pero también acogedor.

Doy una última mirada alrededor, intentando ubicar el baño. Es importante saber dónde está, porque los nervios pueden jugarme una mala pasada, y sería un desastre tener que buscarlo a última hora.

En ese momento escucho la voz familiar de mi madre. Volteo y ahí están mis padres y mi hermana, caminando hacia mí. Papá parece relajado, pero mamá tiene ese gesto inquisitivo que conozco bien.

—¿Cómo va todo? ¿Ya decidiste? —pregunta papá, cruzando los brazos y mirándome con una sonrisa.

—¿Cuál es tu candidato favorito? —pregunta mamá al mismo tiempo, como si no pudiera contener su curiosidad.

—¡Silencio! Está prohibido hablar de candidatos ahora —interviene mi hermana con el ceño fruncido y un tono de alarma.

Mira alrededor con una expresión casi cómica de pánico, como si ya nos estuvieran grabando para un reportaje de infractores.

Por un instante me pregunto si realmente es un delito hablar de política cuando estás por sufragar. «Creo que sí», pienso, pero la seriedad de mi hermana le da un toque cómico a la situación. Mis padres también lo notan y no pueden evitar sonreír.

El presidente de mesa me mira y dice con tono amable:

—Pase, joven.

Muestra la papeleta en blanco, la dobla y me la entrega. En ese instante siento un nudo en el estómago. Es como si todo el peso recayera en mi elección, como si mi voto fuese el decisivo para cambiar el rumbo del país.

Me dirijo al interior del aula. El papel liso enfría mis manos mientras lo sostengo. Desdoblo la papeleta y, al verla, me siento aún más confundido. Sé cómo marcarla, claro; la parte práctica es fácil. Pero lo difícil, lo que me paraliza por un segundo, es decidir dónde, a quién marcar.

El candidato oficialista aparece primero en la lista, un nombre que lleva tanto tiempo resonando en mi vida que parece un eco constante. Desde que tengo memoria, él siempre ha estado ahí, en las noticias, en los discursos, en las pancartas. Parece eterno. Pero no lo es.

Mis padres y la historia me enseñaron que antes había otros, aunque ahora todo parezca girar en torno a él. Su insistencia en ser reelegido por cuarta vez, ignorando descaradamente las leyes, me dejó un sabor amargo.

Paso al siguiente nombre. El opositor es un periodista respetado, conocido por su claridad al expresar sus ideas. Parece lógico darle mi voto. Es el cambio que necesitamos, pienso, pero hay algo que me detiene. Recuerdo lo que mamá dijo: renunció cuando el país más lo necesitaba. Esa idea no me tranquiliza. ¿Cómo confiar en alguien que abandonó su puesto en un momento crucial?

Me quedo mirando la papeleta, el corazón acelerado. ¿Y si ninguno de los dos es la respuesta? Las dudas me consumen, pero también me doy cuenta de que no hay espacio para la indecisión. Tengo que elegir.

Mi mano tiembla ligeramente mientras sostengo el bolígrafo. La papeleta está frente a mí, esperando una decisión. Miro las opciones de nuevo, una y otra vez, como si de alguna manera las respuestas fueran a aparecer escritas en ella. Pero no lo hacen.

Marco con cuidado una cruz sobre el nombre que he elegido. El sonido del bolígrafo rozando el papel es como un susurro que rompe el silencio del aula. Me quedo mirando el pequeño recuadro marcado, como si con ello pudiera asegurarme de que hice lo correcto.

Doblo la papeleta con cuidado, tratando de no arrugarla demasiado. Es casi un ritual, algo solemne, y camino hacia la puerta. Afuera siento las miradas, aunque sé que es solo mi imaginación.

El encargado de la mesa me sonríe mientras veo la urna y dejo caer la papeleta en su interior. El sonido es suave, apenas perceptible, pero para mí es como un estruendo. Ya está hecho.

En el pasillo, otras personas van y vienen, sus rostros serios y concentrados. Algunos conversan en voz baja, otros, simplemente, se dirigen a la salida sin mirar atrás. Mi madre me espera en el patio. Cuando me ve, sonríe y me hace un gesto para que me acerque.

—¿Cómo te fue? —pregunta con curiosidad, aunque sé que no espera una respuesta directa.

—Ya voté —respondo encogiéndome de hombros. No quiero hablar, todavía, del nudo en el estómago ni de las dudas que me atormentaron. No ahora.

—Vamos, tu papá nos está esperando en la puerta —dice mamá, mientras me toma del brazo.

Salimos del recinto y la luz del sol me golpea el rostro. El día sigue igual, pero yo no, siento que algo cambió. Quizá no sea mucho, pienso, pero hoy hice mi parte.

1

Apocalipsis

UNO

Hola, me llamo Héctor. Tengo diecinueve años, y a pesar de mi corta edad, me tocó salir a las calles a defender mi país.

Sé que ustedes pueden pensar que, en el siglo pasado, jóvenes y niños fueron a la guerra. Y es cierto. En nuestro país, eso ocurrió en la Guerra del Pacífico en 1879, cuando Juancito Pinto, siendo un niño, marchó como tamborero al campo de batalla; y Genoveva Ríos, con valentía inquebrantable, recuperó la bandera nacional en Antofagasta durante la invasión chilena. Pero esta no es una época de guerra ni vivimos en ese siglo. O eso pensé.

Sumarme a las manifestaciones ciudadanas para defender la democracia en mi país no fue una decisión que tomé a la ligera. Podría haberme quedado en casa, como muchos amigos que prefirieron observar los acontecimientos a través de sus pantallas.

Pero algo en mí ardía, algo que me impulsaba a actuar. ¿Cómo podía quedarme quieto mientras mi país se desmoronaba frente a mis ojos?

Defender mi voto, la democracia y las leyes de mi país, desde las calles fue toda una revolución, algo que cambió no solo mi vida, sino también la de miles de personas en Bolivia.

No salimos por comida, ni por trabajo; salimos a luchar por algo más grande, algo que nos une como ciudadanos. La democracia.

La ironía de que el presidente Evo Morales llamara a nuestras movilizaciones «las pititas» no se nos escapó. Cada vez que alguien mencionaba el término, la indignación se mezclaba con risas amargas. ¿Cómo podía minimizar algo tan grande, tan significativo?

Las pititas no eran solo cuerdas colgadas en las calles; eran símbolos de resistencia, de unidad, de que el pueblo estaba dispuesto a luchar por su dignidad.

Antes de salir a defender mi voto, mi democracia y mi país, sobreviví a dos o tres «fines del mundo». Parece una broma, pero no lo es. Estos supuestos apocalipsis marcaron mi infancia y, aunque hoy me parezcan exagerados o incluso ridículos, en su momento se vivieron con temor y expectativa.

DOS

El primero de estos apocalipsis ocurrió estando yo aún en gestación, así que, afortunadamente, mi única preocupación fue crecer sano dentro del vientre de mi madre.

Nací el seis de marzo de 2000, y mi madre cuenta que el año anterior se había vivido una especie de histeria colectiva. ¿La razón? El famoso «efecto Y2K».

Todo el mundo hablaba de que los sistemas computarizados iban a colapsar porque no estaban preparados para el cambio de dígito de 1999 al 2000. Decían que los bancos perderían todo el dinero, que los aviones podrían caer del cielo y que el caos tecnológico dominaría al planeta.

—Recuerdo que había gente que sacaba todo su dinero de los bancos y compraba alimentos no perecederos como si fueran a encerrarse en un búnker —me contó mamá en una de esas conversaciones familiares que mezclan nostalgia y risa— y tu abuelo decía que era puro cuento, pero igual nos pidió que tuviéramos un poco de cuidado, por si acaso.

Por supuesto, el 1 de enero de 2000 llegó y pasó sin ningún desastre catastrófico. La gente volvió a sus rutinas, y el «efecto Y2K» quedó como una anécdota más de nuestra historia.

Después, cuando tenía seis años, apareció la famosa profecía del 2006: el temido seis, seis, seis. Adonde miraras, la gente hablaba de eso.

En la tele, los noticieros dedicaban segmentos enteros a «expertos» que explicaban la numerología detrás de la supuesta fecha apocalíptica.

En la escuela, los niños mayores nos asustaban, diciendo que ese era el día en que el anticristo nacería y que la tierra ardería en llamas.

Recuerdo que mi mamá apagó el televisor cuando escuchó a un predicador gritar que debíamos arrepentirnos y buscar refugio espiritual porque el fin estaba cerca.

Mi abuela Irene, que estaba de visita, comentó con calma.

—No es la primera vez que anuncian el fin del mundo y aquí seguimos. Así que más bien, hagan sus tareas.

Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en el «seis, seis, seis».

Miraba la oscuridad de mi cuarto y me preguntaba cómo sería el «anticristo». En mi mente de niño, me imaginaba un hombre alto, vestido de negro, con ojos rojos y cuernos.

No ayudaba nada que Luis, mi vecino y mejor amigo, me hubiera contado que el anticristo podía tomar la forma de cualquier persona o animal, para pasar desapercibido. ¡Hasta me hizo desconfiar de nuestro perro!

Llegó el día y todo seguía igual. En la escuela, algunos maestros hicieron bromas sobre el fin del mundo, mientras que otros —más serios— pidieron a los alumnos que respetaran las creencias de los demás. Pero, en realidad, todos estábamos atentos, esperando que algo extraordinario ocurriera.

Por la tarde, mientras jugábamos en el patio, el cielo se puso gris y empezó a llover. Luis y yo nos miramos como diciendo: «¿Será esto el inicio?». Pero la tormenta pasó sin mayores incidentes, y el día terminó como cualquier otro.

Mientras cenábamos, mi papá, con su sentido del humor característico, dijo:

—Bueno, si este es el fin del mundo, por lo menos, que nos agarre bien comidos.

Todos reímos, aunque en el fondo yo seguía sintiendo un poco de miedo. Afortunadamente, el seis, seis, seis no fue más que otra fecha en el calendario.

También sobreviví a la profecía de los mayas y su apocalíptico 2012. Según la cultura maya, el fin del mundo estaba marcado para el 21 de diciembre de 2012, una fecha que parecía extraída de una película de ciencia ficción.

Recuerdo cómo esta predicción se propagó como un incendio por todo el mundo, generando inquietud y sobresalto a muchos. Los programas de televisión dedicaban horas enteras a hablar del «fin del mundo», y los canales de YouTube se llenaban de teorías y documentales que analizaban el supuesto apocalipsis desde todos los ángulos posibles.

Yo tenía doce años en ese entonces, una edad perfecta para que cualquier cosa me fascinara y al mismo tiempo me atemorizara. Los adultos hablaban del tema con una mezcla de humor y seriedad, y algunos de mis compañeros decían que sus padres incluso habían comprado provisiones «por si acaso».

Bueno, el caso es que el 21 de diciembre de 2012 llegó, y el mundo estaba expectante. Yo también. Recuerdo que esa mañana me levanté temprano y fui a la cocina, donde mi mamá estaba preparando el desayuno.

—¿Y si hoy se acaba el mundo, mamá? —le pregunté, más por curiosidad que por miedo.

Ella me miró, sonrió y respondió con calma:

—Que sea lo que Dios quiera.

Ese día, en la escuela, el ambiente estaba cargado de expectativa. Algunos chicos hacían bromas diciendo que no harían sus tareas «porque igual no valía la pena», mientras otros parecían genuinamente preocupados. Mi compañero Jesús llevaba toda la mañana mirando el cielo, como esperando ver algo fuera de lo común.

—¿Si realmente se acaba el mundo, crees que habrá clases mañana? —le pregunté.

—Si el mundo no se acaba, seguro que sí. Pero si se acaba, ¡ni loco vengo a la escuela en mi último día! —respondió riendo.

Yo aún estaba en primaria y, aunque no lo admitía, el tema me daba algo de miedo.

Las noticias no ayudaban mucho, y los programas de televisión hacían especiales sobre lo que podría pasar el día del «apocalipsis».

Pero de todo eso, a mí lo que más llamó mi atención fue la propia cultura Maya. Despertó mi curiosidad, y me puse a investigar sobre ellos, leyendo libros, viendo documentales y haciendo preguntas a mis profesores.

Descubrí que los Mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Su legado, tragado literalmente por la selva, aún hoy asombra al mundo.

Tras siglos de evolución cultural, intelectual y agrícola, esta sociedad desapareció misteriosamente, dejando atrás más de tres mil años de historia. ¡Tres mil años! Esos son muchos años.

Los Mayas podían predecir eclipses, alineaciones planetarias y otros fenómenos celestes con una precisión que rivaliza con los telescopios modernos.

Además, su famoso calendario de cuenta larga era tan avanzado que algunos investigadores aseguran que podían medir el tiempo con una exactitud que nosotros aún no alcanzamos. ¿Cómo era posible que una cultura con semejante dominio de la ciencia y la tecnología, que sobrevivió miles de años, enfrentando catástrofes naturales y conflictos, no pudiera adaptarse a lo que fuera que la llevó a su extinción?

¿Podría pasarle lo mismo a nuestra civilización? ¿Con todo lo que hemos avanzado, estamos realmente preparados para enfrentar lo que venga?

Ese día final, yo intentaba actuar tranquilo, pero no podía evitar sentir un ligero nerviosismo cada vez que alguien mencionaba la «hora exacta del fin».

La noche llegó y el mundo seguía girando. Ningún cometa había impactado la Tierra, ningún volcán había hecho erupción, y ningún fenómeno inexplicable había aparecido en el cielo.

A esa hora yo ya estaba un poco frustrado por la posibilidad de que el fin del mundo ocurriera esa noche, mientras dormía y me perdiera el gran final. Pero el 22 llegó y todo seguía igual. Fue entonces cuando los memes y las bromas sobre el apocalipsis fallido comenzaron a inundar las redes sociales.

Esa fue mi primera lección sobre cómo el miedo puede propagarse como un virus y cómo, al final, la vida sigue adelante. Los mayas no predijeron el fin del mundo, sino el fin de un ciclo. Ahora lo entiendo, pero en ese entonces, simplemente me sentí aliviado. Habíamos sobrevivido a otro apocalipsis anunciado.

Como pueden ver, soy un sobreviviente. He pasado por profecías, anuncios apocalípticos y momentos de incertidumbre que me han enseñado que, a pesar de todo, la vida sigue y siempre hay algo por lo cual luchar.

Y como sobreviviente, siento la obligación de asegurarme de vivir en un país libre, soberano y democrático. Porque, al final, de eso se trata todo, ¿no? De defender lo que tenemos y cuidar que las generaciones futuras no solo hereden un país, sino una patria digna.

La verdad es que yo no sé mucho de presidentes. Desde que tengo memoria, como les mencioné antes, solo he conocido a uno, Evo Morales. No sé si eso sea una ventaja o una desventaja, pero para mí, su figura se había convertido en una constante, como si fuera parte del paisaje político y social del país. Pero no fue así. La historia muestra que no fue así.

Cuando era niño, mis padres y abuelos hablaban de gobiernos anteriores, de dictaduras y democracias, de presidentes que marcaron época y otros que pasaron sin pena ni gloria. Yo escuchaba todo aquello como si fuera parte de un relato de ficción, algo lejano y ajeno. Sin embargo, poco a poco, mientras crecía, empecé a darme cuenta de que esas historias no eran solo parte del pasado, sino que tenían un impacto directo en mi presente y, más importante aún, en mi futuro.

Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que el único presidente que conocí durante tanto tiempo no era eterno, aunque en algún momento pareciera que él mismo lo creyó. Su permanencia en el poder y su manera de gobernar habían tejido una narrativa en la que Bolivia giraba en torno a él. Pero la historia siempre encuentra formas de cambiar, de renovarse. Y yo, como parte de esa historia, tenía un papel que jugar.

Pero, lo mejor es que les cuente las cosas desde el comienzo, tal como yo las viví. Porque, aunque en ese momento no lo entendía del todo, cada experiencia, cada conversación y cada pequeño acto de resistencia en el que participé formó parte de un todo más grande. Algo que iba más allá de mí mismo y que, de alguna manera, me conectaba con millones de bolivianos que, como yo, solo querían un país mejor.

¿Quieres seguir leyendo?

1. Escanea el codigo QR y realiza el pago (Bs. 30)

2. Envíanos el comprobante de pago al WhatsApp y te enviaremos tu contraseña.

3. Ingresa al libro completo con tu contraseña.